Pourquoi tes estimations explosent toujours en vol (la psychologie du biais de planification)

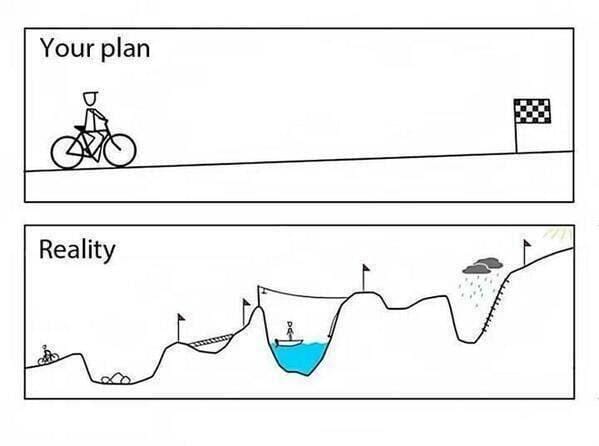

Tu poses un créneau de deux heures pour boucler ton projet. Théoriquement, tout s’enchaîne sans friction, car tu seras concentré, ininterrompu, avec une clarté parfaite sur ce qu'il reste à faire et les ressources à disposition. Au moment de planifier le créneau, tu t'imagines déjà presque danser dans l’exécution.

Deux heures plus tard, tu n’as fait qu’ouvrir des fichiers, renommer des dossiers, répondre à un message “urgent”, relire un document qui n’était pas prioritaire… et finir le projet va au final demander 5 fois le temps prévu.

Pour sortir de l'organisation, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Sydney Opera House. Initialement budgétée à 7 millions de dollars avec une livraison prévue en 1963, elle a finalement coûté 102 millions (et n'a été inaugurée qu'en 1973). Une décennie de retard, un budget multiplié par 15.

Pas vraiment ce qu'on peut appeler une estimation réussie…

On peut se dire qu'il y a toujours des exceptions. Mais malheureusement, il s'agit plutôt de la règle générale.

C’est pour ça qu’Hofstadter avait raison en formulant sa loi :

“Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter.”

Quand l'optimisme devient ton pire ennemi

Le problème dépasse largement tes projets personnels ou ta productivité du quotidien. C'est systémique, prévisible, et ça touche absolument tout le monde.

Des étudiants qui sous-estiment le temps pour leur mémoire, aux entrepreneurs qui lancent leur offre "dans 2 semaines", en passant par les rénovations de cuisine qui "ne devraient pas prendre plus d'un mois". C'est un piège récurrent touchant tous ceux qui pilotent des chantiers complexes sans garde-fous organisationnels.

Une étude de 1994 a suivi 37 étudiants en psychologie devant terminer leur mémoire. Leur estimation moyenne : 33,9 jours. Dans le pire des cas, ils tablaient sur 48,6 jours maximum.

Roulement de tambours et résultats : 55,5 jours en moyenne. Autrement dit, une semaine de plus que leur scénario catastrophe, et trois semaines de plus que leur estimation initiale.

Seulement 30% ont respecté leur prédiction. 70% se sont plantés (et pas qu'un peu).

Notre incapacité à bien estimer est importante à reconnaitre, car elle a des conséquences concrètes :

- épuisement

- qualité dégradée

- biais des coûts irrécupérables

- mauvaises allocations de ressources

Et une frustration permanente de courir après le temps. Sans compter le fait de nourrir le cercle vicieux de la procrastination (si tu sais inconsciemment que ton estimation est fausse, pourquoi commencer maintenant ?).

S'auto-saboter avec le biais de planification

Ce phénomène s'appelle le "planning fallacy", conceptualisé par Kahneman et Tversky (encore eux) à la fin des années 70. En deux mots : on sous-estime systématiquement le temps, les coûts et les risques de nos futurs projets, tout en surestimant leurs bénéfices.

"Le biais de planification consiste à prendre des décisions fondées sur un optimisme illusoire plutôt que sur une évaluation rationnelle des gains, des pertes et des probabilités."

Kahneman

Mais ce qui rend ce biais aussi important que frustrant, c'est qu'il persiste même quand on en a conscience. Même quand tu sais que tu sous-estimes toujours, tu continues à sous-estimer. C'est contre-intuitif au possible.

L'illusion de planification se nourrit de plusieurs mécanismes cognitifs puissants qui fonctionnent en arrière-plan :

L'illusion de la concentration parfaite

Quand tu estimes et prévois un projet, ton cerveau l'imagine dans des conditions idéales. Tu te vois concentré, motivé, sans interruption ni coup de mou → tu projettes une version parfaite de toi-même (qui n'existe souvent que dans ta tête).

Quand tu estimes “2 heures”, tu estimes en fait un monde idéal :

- 100% des capacités de concentration

- 100% de motivation constante

- pas de friction émotionnelle

- aucun bug technique

- aucune interruption

Tu ignores aussi la variabilité intrinsèque des systèmes complexes : plus un système a de pièces, plus sa dynamique devient chaotique. Traduction : tu tentes d’estimer du chaos. Et le chaos, par définition, ne s’estime pas.

Le biais d'attribution fondamental

Il y a un mécanisme psychologique pervers derrière nos estimations ratées : le biais d’attribution fondamentale.

Quand un projet se déroule bien, t'en prends le crédit ("j'étais vraiment concentré, j'ai bien géré").

Dans le cas contraire, c'est toujours la faute de l'externe ("quelqu'un m'a interrompu", "il y a eu des problèmes techniques", "c'est mon collègue qui traine").

On se trouve face à une asymétrie qui encourage une mémoire sélective qui tue l’apprentissage (et donc la qualité des futures estimations). Dans un cas, tu nourris ton ego (réussite). Dans l’autre, tu nourris ton ressentiment (échec). Et dans aucun tu n’améliores ton système.

C’est notamment pour ça que nos estimations futures ne s’améliorent pas réellement. Elles restent collées à un scénario mental optimiste, idéaliste, et inchangé parce que la boucle de feedback est brisée lorsque ça ne se passe pas comme prévu.

La vue de l'intérieur vs l'extérieur

"La vision interne est souvent trop optimiste, ignorant les taux de base de cas similaires."

Tversky

Quand tu fais une estimation, tu bascules presque toujours dans ce qu’on appelle la vue intérieure. Tu plonges dans les détails uniques de ton projet :

- ses spécificités

- son contexte

- tes intentions

Tu t’imagines progresser étape par étape, avec une fluidité parfaite. Tu reconstruis une mini-narration mentale où tout s’enchaîne.

Et tu arrives à une vue presque toujours trop optimiste. Elle ignore les statistiques, les “taux de base” des projets similaires. Tu fais comme si c’était la première fois que tu réalisais ce type de tâche. Autrement dit : tu réinventes la roue à chaque estimation, au lieu de t’appuyer sur la réalité accumulée de ton expérience.

La vue intérieure, c’est ton optimisme de joueur de poker qui regarde sa main et se dit “ça devrait passer”. La vue extérieure, de l'autre côté, c’est le calculateur de probabilités qui regarde 1000 parties et conclut : “Dans 80 % des cas, cette main perd.”

Trois leviers pour sortir du pays des licornes

1. Adopter le regard extérieur

La vue intérieure zoome sur les détails du plan et ses particularités. La vue extérieure compare avec des cas analogues et leurs taux de base. La première raconte une fiction plausible. La seconde confronte à la fréquence des scénarios réels.

Commence par “déposer” ton cas dans la distribution des cas similaires.

a) Soit via ton historique → sors ton journal de projets et calcule une “marge de réalité” moyenne. Autrement dit, ton ratio de Fudge (= temps réellement passé / temps estimé). Puis applique ce multiplicateur à tes projets de même famille.

b) Soit via l’avis d'autres personnes ayant mené un projet analogue → plutôt que de te demander "combien de temps CE projet va me prendre", demande-toi "combien de temps ça prendrait à quelqu'un d'autre dans ma situation". Ton cerveau va naturellement être plus pessimiste (et donc plus réaliste) quand il évalue les capacités d'autrui.

2. Estimer la complexité, pas le temps

Le temps est une variable chaotique et imprévisible. La complexité est plus stable. Donne un score de complexité à tes tâches (1 à 5, ou simple/moyen/complexe) plutôt qu'une estimation temporelle.

Exemples de critères :

- nombre de dépendances

- contexte cognitif requis

- niveau d’inconnu

- risque d’attente

Ensuite, mesure ta vélocité : combien de tâches de complexité 1, 2, 3 tu traites généralement par semaine ? C'est une approche empruntée au développement logiciel, qui donne une base de prédiction bien plus solide.

Quelle est ton estimation de temps pour un parent qui doit "habiller et faire sortir les enfants" ? Ca peut prendre 5 minutes comme 30 minutes selon l'humeur, les caprices, ou les maudites chaussettes introuvables. Impossible à estimer en temps, mais la complexité reste constante (ex : moyennement complexe, avec forte variabilité).

3. Pratiquer le pré-mortem préventif

Avant de commencer un projet, imagine qu'il a échoué. Et liste toutes les raisons potentielles :

- nouvel épisode de perfectionnisme

- événement extérieur

- problème technique

- chute de motivation

- surcharge de travail

- maladie

- …

Ensuite, il ne te reste plus qu'à trouver des moyens de contrer chacune de ces menaces de manière proactive. Une option B d’outil, une "deadline de décision", une protection anti-perfectionnisme, un critère de qualité acceptable, un protocole anti-interruptions.

Tu vas forcer ton cerveau à sortir de sa bulle optimiste et à anticiper les frictions réelles. Ca va augmenter tes chances de réussite, mais aussi indirectement te permettre d'avoir une vision plus précise d'une pseudo estimation réaliste.

R.E.A.L. : un petit système simple pour sortir du biais de planification

- Regarder les taux de base

Pars d’un cas analogue. Pose une fourchette “distributionnelle” et applique ton ratio de Fudge issu de l’historique.

- Évaluer la complexité

Note chaque bloc de 1 à 5 selon dépendances, inconnues, contexte,…

- Anticiper l’échec (pré-mortem)

Liste les causes probables et définis les contre-mesures avant même de commencer.

- Limiter par la vélocité

Protège tes créneaux de deep work, suis ta vélocité sur une semaine (et non ton temps), puis actualise pour affiner.

Deux règles d’or accompagnent ce système :

→ Estimation ≠ engagement : prendre un engagement arrive après confrontation à la réalité (taux de base, complexité, pré-mortem, vélocité).

→ Concevoir tes plans pour la version “moyenne, humaine, interrompue”. C’est elle qui livre les projets, pas la version idéalisée.

La fin de l'illusion temporelle

L'humain est extrêmement mauvais pour estimer le temps nécessaire. C’est le produit d’une vue intérieure optimiste, d’une confusion entre estimation et engagement, et d’un refus de la variabilité réelle.

La sortie par le haut passe par :

- La vue extérieure et les taux de base (ton ratio de Fudge comme garde-fou)

- L’estimation de complexité et la vélocité comme variables plus précises

- Le pré-mortem pour t'équiper contre les échecs (très probables)

Quand tu intègres le chaos et l'imprévu dans tes estimations, tu passes de la frustration chronique à la progression durable. L'ironie, c'est qu'en prévoyant plus large, tu livres souvent plus vite. Parce que tu travailles sans stress, tu prends de meilleures décisions, et tu fournis un travail de bien meilleure qualité.

Une citation sur l'apprentissage, mais qui a aussi tout son sens ici :

"Le principe fondamental est de ne pas se tromper soi-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper."

Richard Feynman

Bon week-end,

LA